Scenicus-theatralis

de Yvonne Lammerich

La présence de la lumière n’est perceptible que lorsque celle-ci est captive. Sans surfaces pour la réfléchir, la lumière passe outre notre conscience et nos désirs. Cependant, en interagissant, notre perception, qui s’inscrit dans le temps et le mouvement, oscille entre les conventions et nos illusions sur la réalité. On ne comprend pas bien, encore, l’influence qu’a la lumière sur notre corps dans sa globalité. Celui-ci, comme organisme étendu, se situe dans un domaine perceptif et psychologique qui institue une suite de surfaces photosensibles extrêmement complexes et changeantes.

La présence de la lumière n’est perceptible que lorsque celle-ci est captive. Sans surfaces pour la réfléchir, la lumière passe outre notre conscience et nos désirs. Cependant, en interagissant, notre perception, qui s’inscrit dans le temps et le mouvement, oscille entre les conventions et nos illusions sur la réalité. On ne comprend pas bien, encore, l’influence qu’a la lumière sur notre corps dans sa globalité. Celui-ci, comme organisme étendu, se situe dans un domaine perceptif et psychologique qui institue une suite de surfaces photosensibles extrêmement complexes et changeantes. Dans sa relation fondamentale avec la matière et dans ses rapports très complexes avec le corps, la sculpture fait usage des surfaces matérielles, tantôt comme d’entrées et tantôt comme de sorties menant à l’espace psychologique, social et imaginaire qu’elle utilise pour construire les perceptions qu’elle a d’elle-même et du monde. Aussi Francesca Penserini amorce-t-elle sa quête sculpturale en interrogeant deux dimensions : la lumière et la surface.

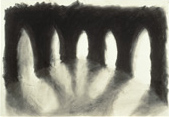

Dans sa relation fondamentale avec la matière et dans ses rapports très complexes avec le corps, la sculpture fait usage des surfaces matérielles, tantôt comme d’entrées et tantôt comme de sorties menant à l’espace psychologique, social et imaginaire qu’elle utilise pour construire les perceptions qu’elle a d’elle-même et du monde. Aussi Francesca Penserini amorce-t-elle sa quête sculpturale en interrogeant deux dimensions : la lumière et la surface. En 1985, Penserini a produit une suite de dessins qui représentaient un mur courbe, autoportant, et percé pour former cinq arcades. Dans cette fiction, les ombres de l’architecture convergent vers un point central et drainent l’espace graphique du dessin vers une illusoire surface courbe. Ces dessins aménagent une très subtile contradiction entre les attentes graphiques que crée l’image et la réalité graphique qu’elle construit.

En 1985, Penserini a produit une suite de dessins qui représentaient un mur courbe, autoportant, et percé pour former cinq arcades. Dans cette fiction, les ombres de l’architecture convergent vers un point central et drainent l’espace graphique du dessin vers une illusoire surface courbe. Ces dessins aménagent une très subtile contradiction entre les attentes graphiques que crée l’image et la réalité graphique qu’elle construit. La grammaire classique de la perspective appliquée à la lumière et à la forme a fait l’objet d’une installation, La Piscine verte (1985), présentée à la Villa Schifanoia, en Italie. Dans son esprit, cette œuvre n’est pas totalement étrangère aux distorsions qu’un Jonathan Borofsky fait subir aux dessins qu’il exécute ou projette sur des surfaces architecturales. Dans son installation, Penserini ne délaisse pas le sujet de l’architecture, mais elle ouvre une percée dans l’espace psychologique et mythique de ces rêves-narrations qui sont le pivot de l’œuvre de Borofsky.

La grammaire classique de la perspective appliquée à la lumière et à la forme a fait l’objet d’une installation, La Piscine verte (1985), présentée à la Villa Schifanoia, en Italie. Dans son esprit, cette œuvre n’est pas totalement étrangère aux distorsions qu’un Jonathan Borofsky fait subir aux dessins qu’il exécute ou projette sur des surfaces architecturales. Dans son installation, Penserini ne délaisse pas le sujet de l’architecture, mais elle ouvre une percée dans l’espace psychologique et mythique de ces rêves-narrations qui sont le pivot de l’œuvre de Borofsky. Penserini se penche sur une sensation illusoire d’espace en peignant des silhouettes de fenêtres gothiques noires, et qui s’éloignent en perspective comme si elles perçaient un mur courbe. La salle qui déploie ces fenêtres est pourtant rectiligne et un espace intériorisé s’établit, qui profite de l’impression de ténèbres extérieures créées par les sombres silhouettes. Le plafond aggrave la distorsion spatiale, car un grillage couvert d’une peinture phosphorescente y est suspendu, structure qui bloque la lumière fluorescente verdâtre émise du plancher et diffusée par la piscine. De plus, le grillage aérien est gauchi, de sorte que l’observateur a du mal à percevoir sa position exacte dans un espace pourtant quadrillé. La Piscine verte cause une désorientation chargée, au plan psychologique.

Penserini se penche sur une sensation illusoire d’espace en peignant des silhouettes de fenêtres gothiques noires, et qui s’éloignent en perspective comme si elles perçaient un mur courbe. La salle qui déploie ces fenêtres est pourtant rectiligne et un espace intériorisé s’établit, qui profite de l’impression de ténèbres extérieures créées par les sombres silhouettes. Le plafond aggrave la distorsion spatiale, car un grillage couvert d’une peinture phosphorescente y est suspendu, structure qui bloque la lumière fluorescente verdâtre émise du plancher et diffusée par la piscine. De plus, le grillage aérien est gauchi, de sorte que l’observateur a du mal à percevoir sa position exacte dans un espace pourtant quadrillé. La Piscine verte cause une désorientation chargée, au plan psychologique. Dans cette œuvre, le rôle de la lumière fluorescente à la fois ressemble et diffère de celui que Bruce Nauman lui attribuait dans Green Light Corridor, une œuvre qui exploitait, au plan conceptuel, la nature de la lumière fluorescente dans le sens d’une désorientation calculée, d’un mécanisme qui contrôle un espace socialisé et politisé. Francesca Penserini n’exerce cependant ni pouvoir ni contrôle social ; par la théâtralité paradoxale de la lumière fluorescente verte, elle entraîne l’observateur, en tant que sujet, dans son jeu de perceptions et de sensations. Le registre sensoriel de l’observateur, subjectif et psychologique, se trouve illuminé comme par une poétique.

Dans cette œuvre, le rôle de la lumière fluorescente à la fois ressemble et diffère de celui que Bruce Nauman lui attribuait dans Green Light Corridor, une œuvre qui exploitait, au plan conceptuel, la nature de la lumière fluorescente dans le sens d’une désorientation calculée, d’un mécanisme qui contrôle un espace socialisé et politisé. Francesca Penserini n’exerce cependant ni pouvoir ni contrôle social ; par la théâtralité paradoxale de la lumière fluorescente verte, elle entraîne l’observateur, en tant que sujet, dans son jeu de perceptions et de sensations. Le registre sensoriel de l’observateur, subjectif et psychologique, se trouve illuminé comme par une poétique. La dichotomie, tant interne qu’externe, qui oppose l’espace conditionné et son équivalent intérieur, se clarifie encore dans Fiume Foglia (1987), sortes de sarcophages debout, dont la silhouette gothique est à l’échelle humaine. Tapissée d’un linceul, chaque niche abrite l’esquisse d’un corps grandeur nature, tracée au pastel phosphorescent. Ces sombres sarcophages font demi-cercle autour d’un Tourbillon (1987) modelé dans l’argile, moulé dans la résine époxyde et couvert d’une patine littéralement peinte, qui présente divers dégradés allant du blanc au bleu.

La dichotomie, tant interne qu’externe, qui oppose l’espace conditionné et son équivalent intérieur, se clarifie encore dans Fiume Foglia (1987), sortes de sarcophages debout, dont la silhouette gothique est à l’échelle humaine. Tapissée d’un linceul, chaque niche abrite l’esquisse d’un corps grandeur nature, tracée au pastel phosphorescent. Ces sombres sarcophages font demi-cercle autour d’un Tourbillon (1987) modelé dans l’argile, moulé dans la résine époxyde et couvert d’une patine littéralement peinte, qui présente divers dégradés allant du blanc au bleu. Les corps, dans Fiume Foglia, sont perçus à travers une fenêtre qui n’est pas plate, mais qui emmaillote l’espace comme un cocon : une éclosion du corps en tant qu’identité à la fois matérielle et psychologique.

Les corps, dans Fiume Foglia, sont perçus à travers une fenêtre qui n’est pas plate, mais qui emmaillote l’espace comme un cocon : une éclosion du corps en tant qu’identité à la fois matérielle et psychologique. La force du Tourbillon peut être perçue tant comme centripète que comme centrifuge. Simultanément, elle tire les corps de leur cocon, vers son centre, et elle les pousse, à l’inverse, derrière la « fenêtre », sur la crête de la vague. Ce thème de la naissance et de la mort, avec l’eau, matière en mouvement qui donne forme à la continuation, est la représentation d’un drame classique qui s’approprie les métaphores de la GesamtNatur (la nature dans sa globalité), un motif récurrent dans l’œuvre de Penserini.

La force du Tourbillon peut être perçue tant comme centripète que comme centrifuge. Simultanément, elle tire les corps de leur cocon, vers son centre, et elle les pousse, à l’inverse, derrière la « fenêtre », sur la crête de la vague. Ce thème de la naissance et de la mort, avec l’eau, matière en mouvement qui donne forme à la continuation, est la représentation d’un drame classique qui s’approprie les métaphores de la GesamtNatur (la nature dans sa globalité), un motif récurrent dans l’œuvre de Penserini. L’installation suivante, exposée à la galerie Clara Maria Sels de Düsseldorf en 1991, conceptualise plus spécifiquement le rapport qui existe entre le corps et la nature des éléments constituant la matière. Dans La Vague, Le Cône et La Sphère (1991), chaque élément est nettement écarté des associations poétiques et psychologiques réciproques, car il s’apprête à établir une autre relation, conçue comme plus formelle, et liée au corps conceptuel que recrée l’observateur.

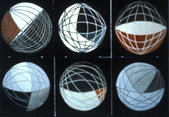

L’installation suivante, exposée à la galerie Clara Maria Sels de Düsseldorf en 1991, conceptualise plus spécifiquement le rapport qui existe entre le corps et la nature des éléments constituant la matière. Dans La Vague, Le Cône et La Sphère (1991), chaque élément est nettement écarté des associations poétiques et psychologiques réciproques, car il s’apprête à établir une autre relation, conçue comme plus formelle, et liée au corps conceptuel que recrée l’observateur. La Vague est un geste sculptural à l’échelle humaine, une lame de fibre de verre travaillée comme une peinture. Elle repose sur les trois points d’appui d’un échafaudage pyramidal simple, haut comme une table. On peut y voir une eau soit qui s’éloigne, soit qui s’approche du buste de l’observateur.

La Vague est un geste sculptural à l’échelle humaine, une lame de fibre de verre travaillée comme une peinture. Elle repose sur les trois points d’appui d’un échafaudage pyramidal simple, haut comme une table. On peut y voir une eau soit qui s’éloigne, soit qui s’approche du buste de l’observateur. Le Cône repose sur un socle lui-même conique, constitué d’un treillis de lattes diagonales qui s’entrecroisent en formant des losanges et des carrés. Ce socle est ceinturé de trois anneaux qui, de bas en haut, rapetissent de manière à représenter une grille de repérage de forme ascendante. Des deux tiers du cône jusqu’au sommet, l’œuvre ressemble à une pointe torsadée de matière organique surgelée, dont la surface sculptée, puis moulée, rappelle les cônes de suif d’un Beuys. Cependant, cette pointe de résine époxyde interpelle les concepts de théâtralité illusoire et d’entropie en ce qu’elle hiérarchise matériellement la continuation et les possibilités structurales.

Le Cône repose sur un socle lui-même conique, constitué d’un treillis de lattes diagonales qui s’entrecroisent en formant des losanges et des carrés. Ce socle est ceinturé de trois anneaux qui, de bas en haut, rapetissent de manière à représenter une grille de repérage de forme ascendante. Des deux tiers du cône jusqu’au sommet, l’œuvre ressemble à une pointe torsadée de matière organique surgelée, dont la surface sculptée, puis moulée, rappelle les cônes de suif d’un Beuys. Cependant, cette pointe de résine époxyde interpelle les concepts de théâtralité illusoire et d’entropie en ce qu’elle hiérarchise matériellement la continuation et les possibilités structurales. Le troisième élément, La Sphère, une grille légèrement infléchie qui comporte 16 points d’intersection, est placée sur le sol plus solidement que les deux autres sculptures. Dans les limites de cette grille, une petite sphère est posée, ou soumise à une rotation imaginaire par la grille ondulée elle-même, localisée, en quelque sorte, par un instrument cartographique.

Le troisième élément, La Sphère, une grille légèrement infléchie qui comporte 16 points d’intersection, est placée sur le sol plus solidement que les deux autres sculptures. Dans les limites de cette grille, une petite sphère est posée, ou soumise à une rotation imaginaire par la grille ondulée elle-même, localisée, en quelque sorte, par un instrument cartographique. Le triptyque que forment la vague, le cône et la sphère attire également notre attention sur les possibilités matérielles du mouvement, de la direction et de la position grâce auxquels nous pilotons le corps physique et psychologique jusqu’à ses confins. Cette navigation est rendue possible par la dichotomie conceptuelle qu’impose la mise en ordre du chaos matériel. C’est pour cette raison que chaque proposition sculpturale a reçu le support analytique d’une grille, d’un quadrillage cartographique qui la localise et qui donne à chaque œuvre une forte dimension rationnelle et conceptuelle.

Le triptyque que forment la vague, le cône et la sphère attire également notre attention sur les possibilités matérielles du mouvement, de la direction et de la position grâce auxquels nous pilotons le corps physique et psychologique jusqu’à ses confins. Cette navigation est rendue possible par la dichotomie conceptuelle qu’impose la mise en ordre du chaos matériel. C’est pour cette raison que chaque proposition sculpturale a reçu le support analytique d’une grille, d’un quadrillage cartographique qui la localise et qui donne à chaque œuvre une forte dimension rationnelle et conceptuelle. La direction, le mouvement et la position ont également un lien avec la Lame de fond (1992), un lien qu’on relierait presque aux synapses. Une haute vague en résine époxyde moulée semble jaillir directement du sol, s’élance verticalement, alors qu’à deux ou trois mètres, quadrillé comme une carte, un petit panier est posé par terre, qui contient une sphère d’argile soigneusement polie.

La direction, le mouvement et la position ont également un lien avec la Lame de fond (1992), un lien qu’on relierait presque aux synapses. Une haute vague en résine époxyde moulée semble jaillir directement du sol, s’élance verticalement, alors qu’à deux ou trois mètres, quadrillé comme une carte, un petit panier est posé par terre, qui contient une sphère d’argile soigneusement polie. Celle-ci pourrait d’ailleurs avoir précisément cette forme parce que l’eau vient la bousculer dans le panier hémisphérique. Ce phénomène dynamique plutôt restreint s’associe à la verticalité de la vague, de sorte que celle-ci semble harnachée. En effet, par la succion du tourbillon miniature, une extraction imaginaire de son énergie a lieu. Ici, un cercle s’est rétréci, de l’évocation de l’énergie déployée à celle de l’énergie extraite. Dans cette œuvre, Penserini a inscrit la position de l’observateur non seulement dans l’événement liant la nature et le moi, mais aussi dans la relation que la vie entretient avec l’art devenu invention et reconstruction.

Celle-ci pourrait d’ailleurs avoir précisément cette forme parce que l’eau vient la bousculer dans le panier hémisphérique. Ce phénomène dynamique plutôt restreint s’associe à la verticalité de la vague, de sorte que celle-ci semble harnachée. En effet, par la succion du tourbillon miniature, une extraction imaginaire de son énergie a lieu. Ici, un cercle s’est rétréci, de l’évocation de l’énergie déployée à celle de l’énergie extraite. Dans cette œuvre, Penserini a inscrit la position de l’observateur non seulement dans l’événement liant la nature et le moi, mais aussi dans la relation que la vie entretient avec l’art devenu invention et reconstruction. Dans ses plus récentes œuvres de 1995, qu’on peut considérer séparément ou réunir en une narration, Penserini met en rapport le moi imaginaire, le moi projeté et le moi en tant que présence.

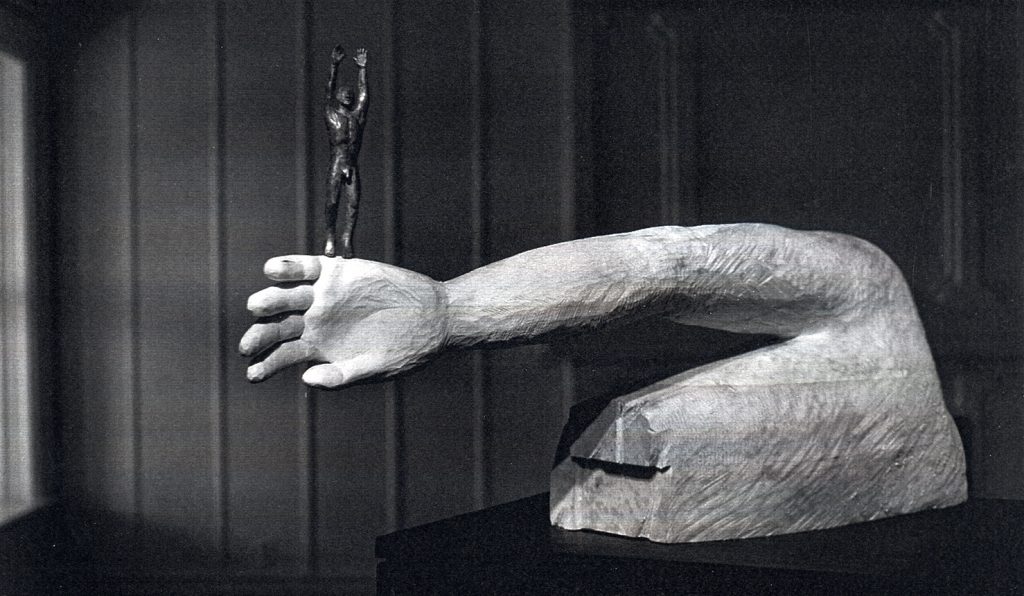

Dans ses plus récentes œuvres de 1995, qu’on peut considérer séparément ou réunir en une narration, Penserini met en rapport le moi imaginaire, le moi projeté et le moi en tant que présence. Une épaule humaine, le bras et la main, en bois, grandeur nature, sont supportés par une haute table rectiligne tandis qu’une figurine de bronze, debout sur le tranchant de la main, semble prête à sauter dans ce fragment d’une rivière gigantesque, en contrebas. Par empathie pour le petit personnage qui se jette du haut d’un fragment du moi projeté, l’observateur prend part à ce théâtre de la vie et du destin. Pour s’accomplir, le désir se jette du haut du moi ou du moment, fragmentés.

Une épaule humaine, le bras et la main, en bois, grandeur nature, sont supportés par une haute table rectiligne tandis qu’une figurine de bronze, debout sur le tranchant de la main, semble prête à sauter dans ce fragment d’une rivière gigantesque, en contrebas. Par empathie pour le petit personnage qui se jette du haut d’un fragment du moi projeté, l’observateur prend part à ce théâtre de la vie et du destin. Pour s’accomplir, le désir se jette du haut du moi ou du moment, fragmentés. Le traitement qu’ont subi les fragments corporels met en lumière le raffinement progressif des techniques d’exécution. L’épaule de blocs de bois collés est grossièrement découpée à la tronçonneuse, le bras paraît taillé au ciseau alors que le bout des doigts est soigneusement poncé. Ce passage, de l’attaque brutale de la surface du bois aux indices imperceptibles de la transformation du matériau, est non seulement la mesure, mais aussi le signe de la disparition, de la dissolution des traces de l’homme et du présent corporel. Ce qui est laissé à la main, c’est la reconstitution des gestes de la volonté, c’est-à-dire l’expression d’une action interne dynamique.

Le traitement qu’ont subi les fragments corporels met en lumière le raffinement progressif des techniques d’exécution. L’épaule de blocs de bois collés est grossièrement découpée à la tronçonneuse, le bras paraît taillé au ciseau alors que le bout des doigts est soigneusement poncé. Ce passage, de l’attaque brutale de la surface du bois aux indices imperceptibles de la transformation du matériau, est non seulement la mesure, mais aussi le signe de la disparition, de la dissolution des traces de l’homme et du présent corporel. Ce qui est laissé à la main, c’est la reconstitution des gestes de la volonté, c’est-à-dire l’expression d’une action interne dynamique. La deuxième œuvre de cette installation, Le Fil de la couturière, est un buste de femme légèrement agrandi, rappelant assez le Monument à Blanqui d’Aristide Maillol, mais dépouillé des associations fragmentaires classiques. Même s’il n’était concrétisé que par le corps de l’observateur, ce buste était déjà la cible de la lame déferlante sculptée en 1991 : La Vague.

La deuxième œuvre de cette installation, Le Fil de la couturière, est un buste de femme légèrement agrandi, rappelant assez le Monument à Blanqui d’Aristide Maillol, mais dépouillé des associations fragmentaires classiques. Même s’il n’était concrétisé que par le corps de l’observateur, ce buste était déjà la cible de la lame déferlante sculptée en 1991 : La Vague. Cette portion de corps, constituée de strates de bois assemblées à la verticale, repose, à sa hauteur naturelle, sur un grillage à carreaux de fort calibre, enroulé en spirale. Ce socle est un filigrane qui donne l’illusion d’une pièce massive flottant dans les airs. Ici, la circularité redite par la spirale du grillage crée une sorte d’espace mouvant extrêmement dynamique audessus duquel le corps a l’air de planer. Même s’il est solide et bien proportionné, le torse reçoit une énergie matérielle de cet influx dynamique. Sa masse est traversée par le courant, sa forme, subtilement assouplie et mobilisée dans une gestuelle ascendante qui conduit l’énergie au-dessus de sa présence matérielle.

Cette portion de corps, constituée de strates de bois assemblées à la verticale, repose, à sa hauteur naturelle, sur un grillage à carreaux de fort calibre, enroulé en spirale. Ce socle est un filigrane qui donne l’illusion d’une pièce massive flottant dans les airs. Ici, la circularité redite par la spirale du grillage crée une sorte d’espace mouvant extrêmement dynamique audessus duquel le corps a l’air de planer. Même s’il est solide et bien proportionné, le torse reçoit une énergie matérielle de cet influx dynamique. Sa masse est traversée par le courant, sa forme, subtilement assouplie et mobilisée dans une gestuelle ascendante qui conduit l’énergie au-dessus de sa présence matérielle.À proximité, un petit panier, crocheté à même un long fil de fer, est posé sur le sol. Ce réceptacle, qui contient, conduit et enracine l’énergie, est inscrit dans le prolongement du torse suspendu. Bien que ce geste soit un rappel du petit panier à la sphère proposé dans Lame de fond en 1992, ce panier-ci est vide, car nous reconnaissons, en tant que spectateurs, l’impossibilité de nos désirs s’ils doivent suivre ce fil ininterrompu. Le corps personnel, de même que « le corps social [,] vient se coudre et envelopper l’incarnation qu’il réalise de sa propre continuité […] d’où la contrainte menant à l’ordre.» (1)

Détourné du torse, un troisième élément sculptural Un des deux frères, un corps masculin, un peu plus grand que nature, détendu mais dressé comme un arbre, a pris racine dans la salle. Cette robuste silhouette est grossièrement équarrie à la tronçonneuse : l’outil a laissé des marques nettes du procédé utilisé. Une impression de dessin gestuel s’en dégage, lequel rendrait le personnage et en couvrirait en même temps les surfaces. Par son regard fixe et déterminé, le visage projette devant lui, créant une sorte de corridor visuel, un tunnel dont la lumière, paradoxalement, est bloquée ou projetée — comme celle d’un phare — par cette présence.

Détourné du torse, un troisième élément sculptural Un des deux frères, un corps masculin, un peu plus grand que nature, détendu mais dressé comme un arbre, a pris racine dans la salle. Cette robuste silhouette est grossièrement équarrie à la tronçonneuse : l’outil a laissé des marques nettes du procédé utilisé. Une impression de dessin gestuel s’en dégage, lequel rendrait le personnage et en couvrirait en même temps les surfaces. Par son regard fixe et déterminé, le visage projette devant lui, créant une sorte de corridor visuel, un tunnel dont la lumière, paradoxalement, est bloquée ou projetée — comme celle d’un phare — par cette présence.Si tôt dans son histoire, il est difficile de savoir si cette jeune œuvre transige avec l’identité sexuelle. L’œuvre de Francesca Penserini nous lègue cette incontournable découverte : l’extraction de l’énergie, qu’elle soit conceptuelle ou réelle, narrative ou cognitive, donne lieu à une conversion matérielle, et l’empreinte manifeste de celle-ci nous permet de recréer notre corps et de l’arrimer au monde.

Traduit de l’anglais par André Paul

(1) Peter Canning, Thinking Bodies, Stanford University Press, 1994 p 203

<< Retour à la page Texte